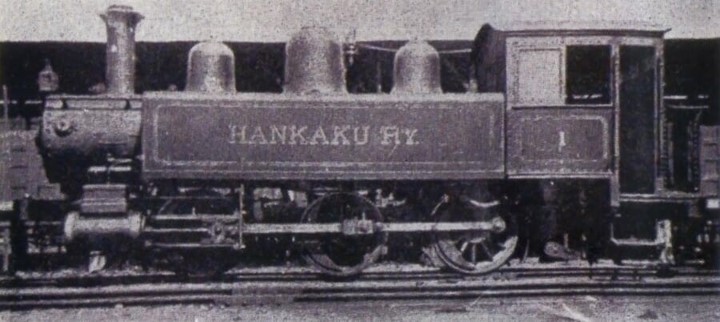

「1893(明治26)年に大阪から尼崎、福知山を経て舞鶴に至る鉄道敷設免許を出願した阪鶴鉄道。

全線完成までに11年を要したが、まず97年に摂津鉄道を合併し、池田、三田、篠山(現・篠山口駅)、柏原と順次延伸。

福知山南口(のち廃止)まで開通したのが、99年のこの日だった。

2日後には大阪からの直通列車が走った。後に国有化。」

神戸新聞2023年(令和5年)7月15日(土)今日は何の日?ひょうご版より引用

阪鶴鉄道は、現・JR西日本福知山線です。

私鉄としてスタートした阪鶴鉄道です。当時の鉄道敷設は大きなビジネスチャンスがあったため、

鳴り物入りの起業家がこぞって鉄道事業に参入していたようです。この阪鶴鉄道には阪急電鉄創業者の小林一三が名を連ねています。

国有化されず、小林一三が阪鶴鉄道の経営をしていたら、今のJR福知山線はまったく違った発展をしていたのではないでしょうか。沿線には歌劇団や大学、高級住宅が並び、舞鶴、天橋立観光に多くの人が訪れ、現近鉄沿線のようになっていたかも・・・

妄想は続きます。

丹波地方の農村と大阪、京都を結ぶ特急列車ができ戦前から丹波地方は今のように発展していたでしょう。その代わり古民家などの昔の面影はなくなっていたかもしれません。

福知山と大阪を2時間程度で結ばれていると福知山周辺は大きな軍需工場がいくつもできていたかもしれませんが、それが高度経済成長時代の発展をさらに大きく伸ばしていたかもしれません。

今とは違う丹波地方の風景を妄想しつつ眺める暑い空

コメント